「ウエスト・サイド・ストーリー」の作曲家でもある巨匠指揮者レナード・バーンスタインの、愛する妻フェリシアとともに歩んだ生涯をブラッドリー・クーパーが監督・脚本・主演で映画化。

「ウエスト・サイド・ストーリー」の作曲家でもある巨匠指揮者レナード・バーンスタインの、愛する妻フェリシアとともに歩んだ生涯をブラッドリー・クーパーが監督・脚本・主演で映画化。

彼の、バーンスタインを演じていることへの喜びに満ち溢れている映画!というのが第一の感想。インタビュー記事を読んだら、いつもクラシック音楽が流れる家庭で育ち、特に指揮者に魅了され、子供の頃は何時間もオーケストラの指揮をするふりをして楽しんでいたそう。中盤の最大の見どころ、大聖堂でマーラーの交響曲を指揮する長回しのシーンの、演奏が終わった直後の至福の表情に、偉業を終えたバーンスタインの満足ではなく、ブラッドリー・クーパーの演じきった喜びを見て取ってしまったくらいです。

そんな隠しきれない喜びを抱えて演じるには、目の前の人に100%の愛情を注ぐような生き方を見せるこの映画のバーンスタインは適役だったように思います。印象的だったのは生徒に指揮を教えるシーン。その生徒が求めている表現を導き、習得できたことを一緒に喜ぶ。映画『TAR/ター』でのリディア・ターの生徒との接し方との何たる違い!

フェリシア役キャリー・マリガンの存在が、この映画を伝記ものにせず、愛の複雑さを描く映画にしました。夫が指揮するステージの舞台袖でその姿をじっと見つめるシーンが何度かあるのですが、あるシーンでは、その佇まいに、女優として輝いていた自分が夫の後ろで日陰の存在になった苛立たしさが表れ、別のシーンでは、夫の才能に改めて感動し、一番近い距離にいられることの幸せが表れます。中盤の見どころ大聖堂のシーンも、キャリー・マリガンが見せた表情が一番鮮明に記憶に残りました。

クエンティン・タランティーノ、監督デビュー作。宝石店襲撃に失敗した強盗たちが失敗の原因を探り合う過程を、二転三転するストーリーで描き出す映画です。

クエンティン・タランティーノ、監督デビュー作。宝石店襲撃に失敗した強盗たちが失敗の原因を探り合う過程を、二転三転するストーリーで描き出す映画です。 ヘルシンキの街で、名前も知らないまま惹かれ合った男女が、不運なすれ違いと辛い現実に阻まれながらも互いへの想いを持ち続け、まわり道を重ねるラブストーリー。

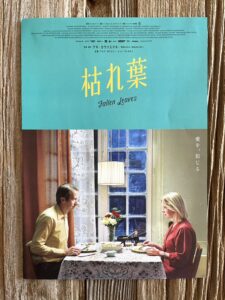

ヘルシンキの街で、名前も知らないまま惹かれ合った男女が、不運なすれ違いと辛い現実に阻まれながらも互いへの想いを持ち続け、まわり道を重ねるラブストーリー。

メニューを考案する美食家ドダンと、それを完璧に再現する料理人ウージェニー。料理への情熱を共有するふたりと、料理が主役の映画です。

メニューを考案する美食家ドダンと、それを完璧に再現する料理人ウージェニー。料理への情熱を共有するふたりと、料理が主役の映画です。