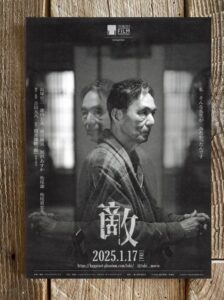

渡辺儀助77歳。元大学教授で今はリタイア。妻に先立たれている彼は、自分のペースで日々を丁寧に暮らす。毎日の料理を自分で作り、珈琲豆を挽いて食後に飲む。時に晩酌も楽しみ、時々家に訪れる元教え子に不純な期待を持ったりもする。預貯金の残高と生活費があと何年持つかを計算し、自分の寿命を知ることが潔く生きるモチベーション。そんな、自己管理を徹底しながらも穏やかな老後を過ごす儀助の元に、ある日突然「敵」が現れる。

渡辺儀助77歳。元大学教授で今はリタイア。妻に先立たれている彼は、自分のペースで日々を丁寧に暮らす。毎日の料理を自分で作り、珈琲豆を挽いて食後に飲む。時に晩酌も楽しみ、時々家に訪れる元教え子に不純な期待を持ったりもする。預貯金の残高と生活費があと何年持つかを計算し、自分の寿命を知ることが潔く生きるモチベーション。そんな、自己管理を徹底しながらも穏やかな老後を過ごす儀助の元に、ある日突然「敵」が現れる。

敵とは何なのか。本当に敵なのか。逃げるべきなのか。

儀助の生活を眺める心地よい前半から一転、敵に儀助の日常が侵食される後半のカオス状態・・・映画に漂う空気がこんなに変わるとは!人間の滑稽さに思わず笑ってしまう部分も。

そして原作にはなかったというラストの大団円。俳優を信じ、俳優が応えるからこそ生まれる映画ならではの表現を、存分に堪能するラストシーンに鳥肌です。

長塚京三、瀧内公美、黒沢あすか、河合優実、松尾諭、松尾貴史、カトウシンスケ、中島歩。全員が他に考えられない最高のキャスティング。

映画では、敵が何かということを明示しません。でも私はこの映画で、私の前にも来るべき時に現れる「敵」の正体を知りました。

そして「さあ来い!」という気持ちになりました。何とも愉快で、心に染みる映画でした。

(2024年/日本/監督・脚本:吉田大八)

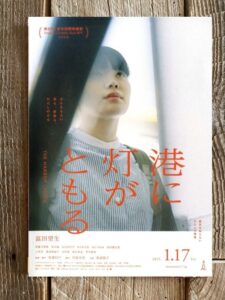

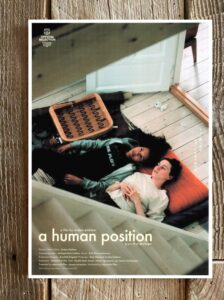

阪神・淡路大震災の翌月に神戸に生まれた主人公・灯は、母からは自分を生むのがどれだけ大変だったかということを、父からは目の前で息を引き取った知人たちを助けられなかった悔いを、ずっと聞いて育ってきたことで何かを背負わされているような感覚に押しつぶされて生きている。設計事務所で働き始め、やりがいを見出した矢先、コロナ禍で灯が関わっていた仕事が中止になってしまう。

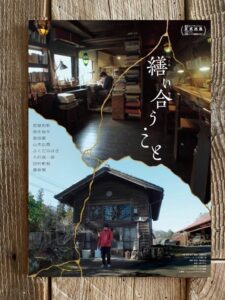

阪神・淡路大震災の翌月に神戸に生まれた主人公・灯は、母からは自分を生むのがどれだけ大変だったかということを、父からは目の前で息を引き取った知人たちを助けられなかった悔いを、ずっと聞いて育ってきたことで何かを背負わされているような感覚に押しつぶされて生きている。設計事務所で働き始め、やりがいを見出した矢先、コロナ禍で灯が関わっていた仕事が中止になってしまう。 亡き父の跡を継ぎ金継ぎ師の道を選んだが、わだかまりを抱えている兄と、

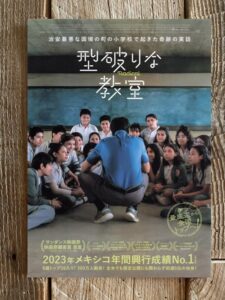

亡き父の跡を継ぎ金継ぎ師の道を選んだが、わだかまりを抱えている兄と、 殺人事件の容疑で死刑判決を受けた鏑木は、脱走に成功し、日本各地に潜伏しながらその都度姿を変え逃亡を続ける。 各地で鏑木と出会う和也、沙耶香、舞、そして鏑木を追う刑事の又貫は、ある目的のために正体を隠す彼に翻弄される。

殺人事件の容疑で死刑判決を受けた鏑木は、脱走に成功し、日本各地に潜伏しながらその都度姿を変え逃亡を続ける。 各地で鏑木と出会う和也、沙耶香、舞、そして鏑木を追う刑事の又貫は、ある目的のために正体を隠す彼に翻弄される。 今年も残り数日となったタイミングで、またこんな素晴らしい映画を観ることができるなんて!終映後場内が明るくなるのが恥ずかしいくらい感動で泣き腫らしました。

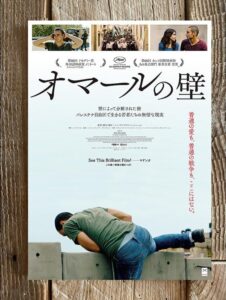

今年も残り数日となったタイミングで、またこんな素晴らしい映画を観ることができるなんて!終映後場内が明るくなるのが恥ずかしいくらい感動で泣き腫らしました。 壁によって分断された街、パレスチナ自治区で生きる若者たちの無情な現実。

壁によって分断された街、パレスチナ自治区で生きる若者たちの無情な現実。

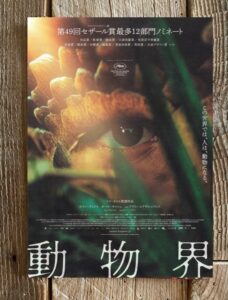

身体が動物化していく奇病が発生。患者は“新生物”として分類され施設に隔離されていたが、事故が起こり彼らは野に放たれる。フランソワは、16歳の息子エミールを連れて野にいるはずの妻を探し続けるが、やがて、エミールの身体に変化が出始めていく…。

身体が動物化していく奇病が発生。患者は“新生物”として分類され施設に隔離されていたが、事故が起こり彼らは野に放たれる。フランソワは、16歳の息子エミールを連れて野にいるはずの妻を探し続けるが、やがて、エミールの身体に変化が出始めていく…。 ハンカチ必携とは聞いていましたが、私は、映画が始まって15分後にはもう泣いていました。

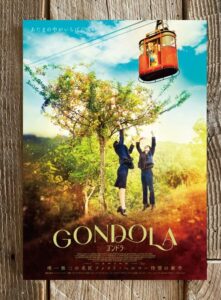

ハンカチ必携とは聞いていましたが、私は、映画が始まって15分後にはもう泣いていました。 ジョージアの山間部をつなぐ2台の古いゴンドラ。乗務員はふたりの女性イヴァとニノ。85分、セリフなしで描かれる、ゴンドラをめぐる物語です。

ジョージアの山間部をつなぐ2台の古いゴンドラ。乗務員はふたりの女性イヴァとニノ。85分、セリフなしで描かれる、ゴンドラをめぐる物語です。