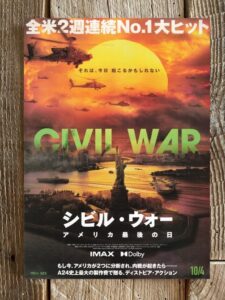

テキサス州とカリフォルニア州の同盟勢力と政府軍の間での米内戦が勃発。激しい武力衝突が起きる中、4人のジャーナリストたちが大統領にインタビューするため戦場となったホワイトハウスへと向かいます。

テキサス州とカリフォルニア州の同盟勢力と政府軍の間での米内戦が勃発。激しい武力衝突が起きる中、4人のジャーナリストたちが大統領にインタビューするため戦場となったホワイトハウスへと向かいます。

あー、やっぱり!というのが観終わった直後の感想。

アレックス・ガーランドの作品は幕切れが唐突、突然ブツッと映画が終わるという印象があります。その後について想像することをシャットアウトされる。だから余計頭から離れなくなる。本作もまさにそんな映画でした。

頭から離れなくなるような題材の映画を毎回観せてくれる映画作家なのです。『ザ・ビーチ』(原作)はディストピアもの、『28日後…』(脚本)はゾンビものとして強く印象に残ったし、クローン人間が主人公のカズオイシグロ小説の映画化『わたしを離さないで』(脚本)を経ての監督デビュー作『エクス・マキナ』は、人間とAIの主従関係を美しくスリリングに描いた大好きな映画。『アナイアレイション_-全滅領域-』も後を引きました。

本作は、現実と創造の境界を見失う恐ろしさを絶えず感じながら観ましたが、後から一番思い出すのは、ジャーナリストとしての価値観を見失ったリーと、何かが乗り移ったように高揚してシャッターを押し続けるジェシーの表情。ベテランと新米、彼女たちが象徴するものは何かをずっと考えさせられました。感情が崩壊するふたりを演じたキルスティン・ダンストとケイリー・スピーニーが素晴らしかったです!

(2024年/アメリカ・イギリス/監督:アレックス・ガーランド)

幕末の侍が現代の時代劇の撮影所にタイムスリップし、斬られ役俳優として生きていく『侍タイムスリッパ―』。

幕末の侍が現代の時代劇の撮影所にタイムスリップし、斬られ役俳優として生きていく『侍タイムスリッパ―』。 2001年、とあるインドの村。花婿の勘違いで取り違えられた2人の花嫁。置いて行かれた花嫁は途方に暮れ、連れてこられた花嫁はなぜか帰ろうとしない。花婿は迷子の花嫁への愛しさを募らせ必死に捜し続ける。はたして運命のいたずらの結末は?

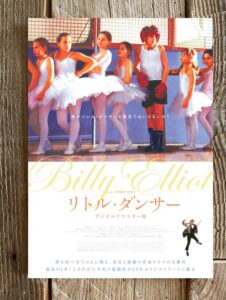

2001年、とあるインドの村。花婿の勘違いで取り違えられた2人の花嫁。置いて行かれた花嫁は途方に暮れ、連れてこられた花嫁はなぜか帰ろうとしない。花婿は迷子の花嫁への愛しさを募らせ必死に捜し続ける。はたして運命のいたずらの結末は? イギリス北部の炭坑町に生まれたビリー・エリオット。ストで荒れ果て、誰もが気力を消耗し、希望を持てない時代の中で、ビリーはバレエに夢中になります。

イギリス北部の炭坑町に生まれたビリー・エリオット。ストで荒れ果て、誰もが気力を消耗し、希望を持てない時代の中で、ビリーはバレエに夢中になります。 カナ:21歳。職業:脱毛サロンスタッフ。趣味:特にナシ。将来の夢:特にナシ。彼氏:とりあえずいる。いつも一緒:タバコとケータイ。

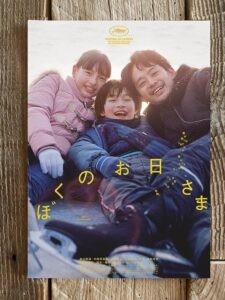

カナ:21歳。職業:脱毛サロンスタッフ。趣味:特にナシ。将来の夢:特にナシ。彼氏:とりあえずいる。いつも一緒:タバコとケータイ。 北国の田舎街に暮らす少し吃音のある少年。男の子は皆アイスホッケーを習う。でも、少年はアイスホッケーが苦手。ある日、フィギュアスケートの練習をする少女に一目ぼれをし、そして、選手の夢を諦めて東京からやってきたスケートのコーチ、荒川と出会う・・・。

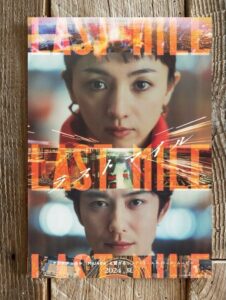

北国の田舎街に暮らす少し吃音のある少年。男の子は皆アイスホッケーを習う。でも、少年はアイスホッケーが苦手。ある日、フィギュアスケートの練習をする少女に一目ぼれをし、そして、選手の夢を諦めて東京からやってきたスケートのコーチ、荒川と出会う・・・。 世界規模のショッピングサイトから配達された段ボール箱が爆発する事件発生。真相解明の怒涛の4日間が描かれる、“物流”を題材にしたクライム・サスペンスです。

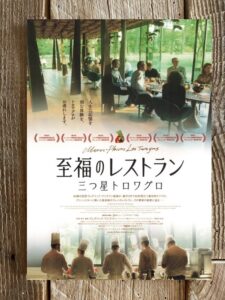

世界規模のショッピングサイトから配達された段ボール箱が爆発する事件発生。真相解明の怒涛の4日間が描かれる、“物流”を題材にしたクライム・サスペンスです。 朝市での活気ある会話とさまざまな野菜調達、メニュー会議ではシェフが本日初提供するアーモンドソースのレシピ説明・・・冒頭数分で五感のすべてがワクワクと騒ぎだしました。フランスの三ツ星フレンチレストラン「トロワグロ」の、料理と、料理人たちのドキュメンタリーです。

朝市での活気ある会話とさまざまな野菜調達、メニュー会議ではシェフが本日初提供するアーモンドソースのレシピ説明・・・冒頭数分で五感のすべてがワクワクと騒ぎだしました。フランスの三ツ星フレンチレストラン「トロワグロ」の、料理と、料理人たちのドキュメンタリーです。