私は、思い出を引きずり過ぎたかもしれない。

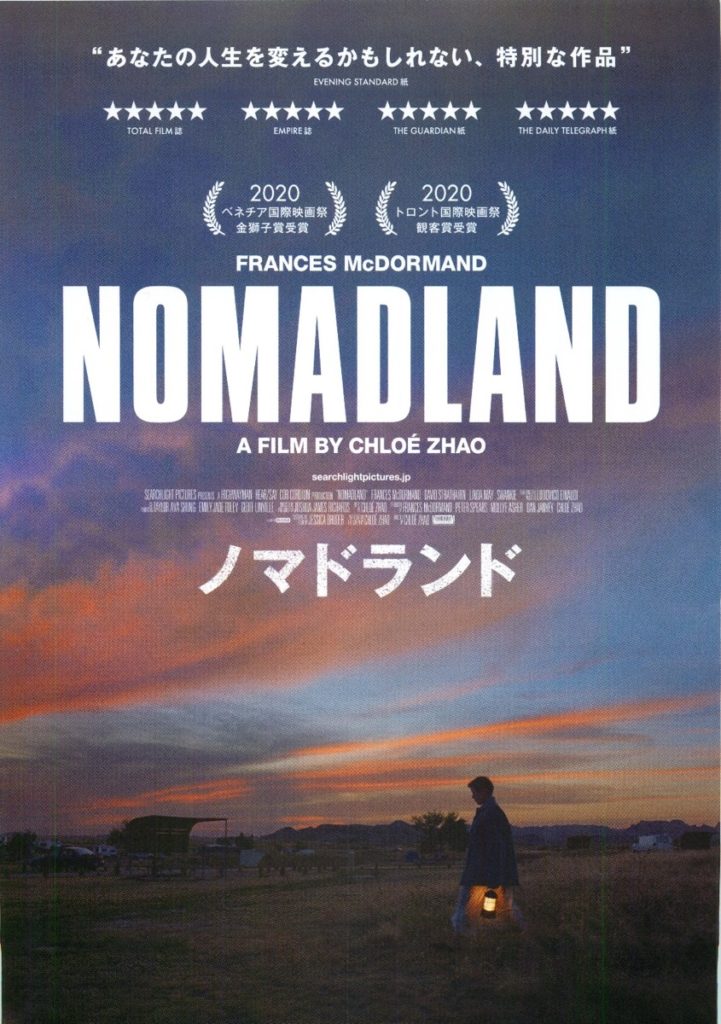

フランシス・マクドーマンドは、40代の頃、夫に「65歳になったら、名前をファーンと変えて、ラッキーストライクを吸ってワイルドターキーを呑んでRV車で旅に出るから」と話していたそうです。でも、ジェシカ・ブルーダーの原作ノンフィクションを読み、「ワゴン車で各地を巡ることに抱いていたロマンティックな気持ちが、すっかり打ち砕かれました」。原作に触発された彼女は、映画化に製作者としても関わり、監督にクロエ・ジャオを推挙。映画祭で前作『ザ・ライダー』を観たことで、この監督だ、と思ったそうです。

ジャオ監督とマクドーマンドは、原作には登場しないファーンという人物を作りました。石膏採掘工場の町エンパイアがリーマンショックで消滅、仕事と家を同時に失ったファーンは、亡き夫の思い出をキャンピングカーに詰め込み、ノマドとしての生き方を探っていきます。ジャオ監督の提案で、キャンピングカーの内装はマクドーマンドに全て任せたそうです。マクドーマンドは、ファーンになって実在のノマドたちの中に身を投じ、監督は、ファーンを通してマクドーマンドが得た人生観を映画で表現する・・・凄い共同作業です。

マクドーマンドが61歳の肉体を晒すことで、本作は老いていくことについて考えさせますし、労働者と雇用者の所得格差や年金問題を深刻に訴えるシーンもあります。そして、経済的な理由でノマドという選択しかない人が多く存在することも突きつけます。それらを現実として容赦なく織り交ぜつつも、本作は、社会派に振り過ぎず(それもできたはずなのに)、あくまでも焦点はファーンに当て続けます。本作の核心のブレない強さは、ジャオ監督が、「私が本作で問題提起をしたかったのは、“もしも、あなたを定義しているものを失ったとき、あなたは自分をとりもどせますか?”ということ」と語っていることで、納得しました。

心に突き刺さったファーンの台詞があります。「父が言っていた。“思い出は生き続ける”。私は、思い出を引きずり過ぎたかもしれない」。久々にエンパイアを訪れ住んでいた家の中を歩き回るシーンで、彼女には見えているだろう夫の姿を、私もその時想像しました。過去を生きる糧として持ち続けるために新たな定住の地を持たないと決めた彼女の、失ったことを受け入れる苦悩と、それでも生きていく強さを知るシーンでした。

アメリカ西部の景色は、本作の非常に重要な要素です。大自然を前にすると人間はちっぽけな存在、と形容されることがよくありますが、本作が捉える自然を観ながら思ったのは、人間は大きな存在の一部、ということでした。この2者は同じようでいて全く違うと思いました。

マジックアワーの深い静寂

『ザ・ライダー』

舞台はアメリカ中西部サウスダコタ。落馬して頭蓋骨を損傷しロデオライダーとしての将来を断たれる青年が主人公です。ジャオ監督は、別の企画のリサーチ中に出会ったブレイディ・ジャンドローが事故に遭ったことを知り、彼の物語を映画化。主人公をブレイディが、周囲の人々も全て当人たちが実名のまま演じています。これは『ノマドランド』に繋がるジャオ監督の手法。過去の自分をなぞる役を、まるで自分自身に確かめるように演じるブレイディを見ながら、この役は他の誰にも演じさせてはいけないという思いになります。重度の障害を負ったライダー仲間レインとブレイディがリハビリ室でロデオを再現するシーンは、ずるい、と思いながら泣かされました。

ブレイディが育てていた馬のエピソードに絡めて、次のような台詞が出てきます。「怪我して走れなくなった馬は安楽死させる。でも、人間は生きていく」。ゆっくり歩きだす彼の背中が、『ノマドランド』のラストシーンの、前に向かって歩き続けるマクドーマンドの背中と重なりました。

深い青や薄紫に染まる自然の深い静寂が心に残ります。陽光が消え入る寸前のマジックアワーを多用した理由は、撮影時間が、ブレイディが本業の馬の調教を終えた後に限られたからだそう。私は、『赤い靴』の撮影監督ジャック・カーディフの自伝で初めて言葉を知り、その後、マジックアワーといえばテレンス・マリック監督という認識も持ちました。ジャオ監督も、そして、『ミナリ』のリー監督も、テレンス・マリックを崇拝していると知り、昔からの映画技法を、時代時代の素晴らしい映画によって堪能できる嬉しさに心が満たされました。

『ノマドランド』 2020年/アメリカ/製作・監督・脚本・編集:クロエ・ジャオ/出演:フランシス・マクドーマンド(『スリー・ビルボード』『ファーゴ』) 『ザ・ライダー』 2017年/アメリカ/製作・監督・脚本:クロエ・ジャオ/出演:ブレイディ・ジャンドロー