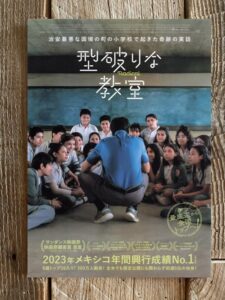

今年も残り数日となったタイミングで、またこんな素晴らしい映画を観ることができるなんて!終映後場内が明るくなるのが恥ずかしいくらい感動で泣き腫らしました。

今年も残り数日となったタイミングで、またこんな素晴らしい映画を観ることができるなんて!終映後場内が明るくなるのが恥ずかしいくらい感動で泣き腫らしました。

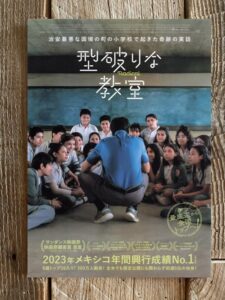

私は小学校時代、先生にとても恵まれました。人生に大切なものを教えてくれた先生。自分も絶対に先生になるんだという思いを持ち続けていたのですが、私には無理だと諦めるきっかけの出来事も経験。なので、教師と生徒のドラマに関しては、理想ばかりを描く生優しい映画を観るとすっかり冷めてしまいます。

この映画、まずは、教師が生徒たちの眩しいほどの急激な成長ぶりに喜び、焦りもする描写がよいんです。そして、教師は型破りな授業で生徒たちを「導く」のではなく生徒たちの才能を「引き出す」、その過程の描写の説得力!生徒役の子役たちの神懸った演技に脱帽です。

アメリカとの国境近く、治安最悪な町の小学校で起こった実話の映画化。教師と、宇宙工学者になりたい女子生徒にはモデルが存在しますが、哲学の本に夢中になる女子生徒と、ニコという名の男子生徒は映画のための架空の人物。このふたりの存在が、貧困と犯罪から逃れられない環境故の、子供たちの前に立ちはだかる厳しい現実を浮き上がらせます。

生徒の父親が教師に言います。「子供に夢を見させないでくれ。自分の可能性に目覚めても、現実に戻った時に絶望するだけだ」。言い返せず苦しむ教師。でも、学びを知った子どもは本当に絶望するだけだろうか?

難しいその問いに、この映画は最後にちゃんと答えを出してくれました。あー、思い出すだけで泣けてきます。

(2023年/メキシコ/監督:クリストファー・ザラ)

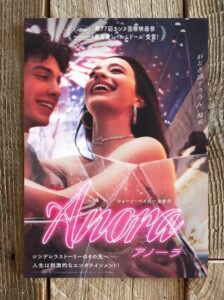

ニューヨークでストリップダンサーとして働くアノーラが、ロシアの富豪の御曹司と恋に落ち、衝動的に結婚。ところが息子の結婚に反対する両親がニューヨークまで乗り込み大騒動に・・・。全編ノンブレーキ!セクシーでスタイリッシュでスリリング!スクリーンにくぎ付けになる没入感!

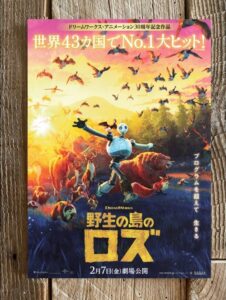

ニューヨークでストリップダンサーとして働くアノーラが、ロシアの富豪の御曹司と恋に落ち、衝動的に結婚。ところが息子の結婚に反対する両親がニューヨークまで乗り込み大騒動に・・・。全編ノンブレーキ!セクシーでスタイリッシュでスリリング!スクリーンにくぎ付けになる没入感! 人間のために作られたアシストロボットのロズは、不慮の事故で無人島に漂着。見たことない姿形のロズを、島の動物たちは「怪物」と呼び敵対視。ロズは自ら工場へ返品依頼の信号を発信しようとしますが、親を亡くした雁の子どもが卵から孵る瞬間に立ち会ったことで、子どもが巣立ちの日を迎えるまで見守ることを決めます。

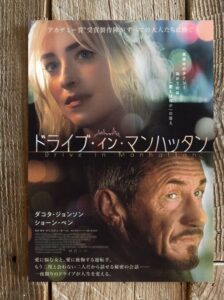

人間のために作られたアシストロボットのロズは、不慮の事故で無人島に漂着。見たことない姿形のロズを、島の動物たちは「怪物」と呼び敵対視。ロズは自ら工場へ返品依頼の信号を発信しようとしますが、親を亡くした雁の子どもが卵から孵る瞬間に立ち会ったことで、子どもが巣立ちの日を迎えるまで見守ることを決めます。 ニューヨーク、JFK空港からマンハッタンまで、真夜中のタクシーの車内で運転手と女性客が交わす会話。この映画は、ほぼ全編がその会話のシーン。

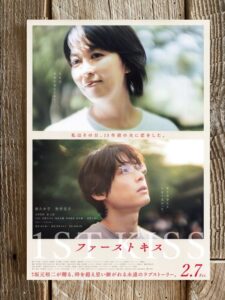

ニューヨーク、JFK空港からマンハッタンまで、真夜中のタクシーの車内で運転手と女性客が交わす会話。この映画は、ほぼ全編がその会話のシーン。 結婚して15年目に夫・駈を事故で失い、倦怠期で不仲なまま残された妻・カンナは、ある日15年前にタイムトラベルする。そこには、自分と出会う直前の夫がいた・・・。人を愛するということについて考えさせられる珠玉のラブストーリーです。

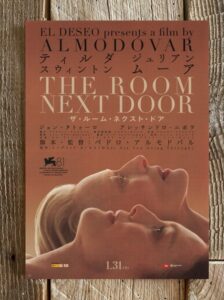

結婚して15年目に夫・駈を事故で失い、倦怠期で不仲なまま残された妻・カンナは、ある日15年前にタイムトラベルする。そこには、自分と出会う直前の夫がいた・・・。人を愛するということについて考えさせられる珠玉のラブストーリーです。 不治の病に侵された親友マーサに、自分が死ぬとき隣の部屋にいてほしいと頼まれるイングリッド。「ドアを開けて寝るけれど、もしドアが閉まっていたら、私はもうこの世にはいない」。自らの手で人生の最期を迎えようとするマーサと、彼女に寄り添うイングリッドが、共に過ごす数日間の物語。

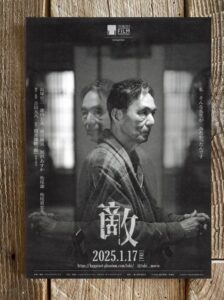

不治の病に侵された親友マーサに、自分が死ぬとき隣の部屋にいてほしいと頼まれるイングリッド。「ドアを開けて寝るけれど、もしドアが閉まっていたら、私はもうこの世にはいない」。自らの手で人生の最期を迎えようとするマーサと、彼女に寄り添うイングリッドが、共に過ごす数日間の物語。 渡辺儀助77歳。元大学教授で今はリタイア。妻に先立たれている彼は、自分のペースで日々を丁寧に暮らす。毎日の料理を自分で作り、珈琲豆を挽いて食後に飲む。時に晩酌も楽しみ、時々家に訪れる元教え子に不純な期待を持ったりもする。預貯金の残高と生活費があと何年持つかを計算し、自分の寿命を知ることが潔く生きるモチベーション。そんな、自己管理を徹底しながらも穏やかな老後を過ごす儀助の元に、ある日突然「敵」が現れる。

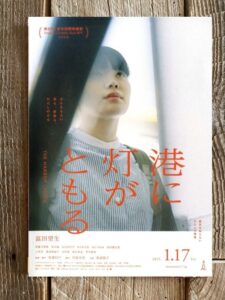

渡辺儀助77歳。元大学教授で今はリタイア。妻に先立たれている彼は、自分のペースで日々を丁寧に暮らす。毎日の料理を自分で作り、珈琲豆を挽いて食後に飲む。時に晩酌も楽しみ、時々家に訪れる元教え子に不純な期待を持ったりもする。預貯金の残高と生活費があと何年持つかを計算し、自分の寿命を知ることが潔く生きるモチベーション。そんな、自己管理を徹底しながらも穏やかな老後を過ごす儀助の元に、ある日突然「敵」が現れる。 阪神・淡路大震災の翌月に神戸に生まれた主人公・灯は、母からは自分を生むのがどれだけ大変だったかということを、父からは目の前で息を引き取った知人たちを助けられなかった悔いを、ずっと聞いて育ってきたことで何かを背負わされているような感覚に押しつぶされて生きている。設計事務所で働き始め、やりがいを見出した矢先、コロナ禍で灯が関わっていた仕事が中止になってしまう。

阪神・淡路大震災の翌月に神戸に生まれた主人公・灯は、母からは自分を生むのがどれだけ大変だったかということを、父からは目の前で息を引き取った知人たちを助けられなかった悔いを、ずっと聞いて育ってきたことで何かを背負わされているような感覚に押しつぶされて生きている。設計事務所で働き始め、やりがいを見出した矢先、コロナ禍で灯が関わっていた仕事が中止になってしまう。 亡き父の跡を継ぎ金継ぎ師の道を選んだが、わだかまりを抱えている兄と、

亡き父の跡を継ぎ金継ぎ師の道を選んだが、わだかまりを抱えている兄と、 殺人事件の容疑で死刑判決を受けた鏑木は、脱走に成功し、日本各地に潜伏しながらその都度姿を変え逃亡を続ける。 各地で鏑木と出会う和也、沙耶香、舞、そして鏑木を追う刑事の又貫は、ある目的のために正体を隠す彼に翻弄される。

殺人事件の容疑で死刑判決を受けた鏑木は、脱走に成功し、日本各地に潜伏しながらその都度姿を変え逃亡を続ける。 各地で鏑木と出会う和也、沙耶香、舞、そして鏑木を追う刑事の又貫は、ある目的のために正体を隠す彼に翻弄される。 今年も残り数日となったタイミングで、またこんな素晴らしい映画を観ることができるなんて!終映後場内が明るくなるのが恥ずかしいくらい感動で泣き腫らしました。

今年も残り数日となったタイミングで、またこんな素晴らしい映画を観ることができるなんて!終映後場内が明るくなるのが恥ずかしいくらい感動で泣き腫らしました。