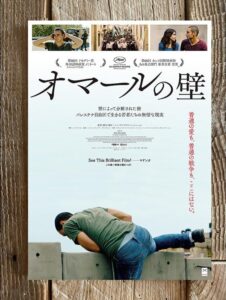

壁によって分断された街、パレスチナ自治区で生きる若者たちの無情な現実。

壁によって分断された街、パレスチナ自治区で生きる若者たちの無情な現実。

オマールは、壁をよじ登って向こう側に住む恋人のもとに通っていたが、こんな毎日を変えようと仲間と共に立ち上がる。しかし、イスラエル兵殺害容疑で1人だけ捕えられ、秘密警察から執拗な拷問を受け、囚人として一生を終えるか、仲間を裏切りスパイになるかという選択を迫られる・・・。

8年前に観た時の、ずしんと全身に響いた感覚が蘇りました。ラストシーンの衝撃、そのあとの無音のエンドロール。仲間を信頼できなくなってしまった不幸、愛し合っているのに結ばれなかった二人、彼らが手に入れることができなかった未来について、ずっと考えて続けました。

映画の冒頭、オマールは、愛する恋人に会いたい一心で高さ8メートルのコンクリート壁を力強くよじ登り向こう側に行きますが、終盤、すべてを失ったオマールは、壁をよじ登ることが出来なくなってしまいます。そのシーンの彼の姿の痛々しさが頭から離れません。

スタッフは全てパレスチナ人、撮影も全てパレスチナで行われ、100%パレスチナの資本によって製作されたパレスチナ映画。ハニ・アブ・アサド監督は、「映画は政府の道具ではない。映画は私にとっての抵抗の手段だ」と語っています。アップリンク吉祥寺でリバイバル上映中です。

(2013年/パレスチナ/製作・監督・脚本:ハニ・アブ・アサド)

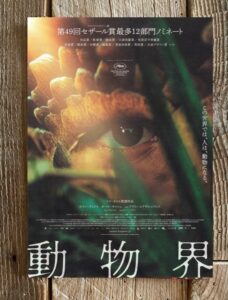

身体が動物化していく奇病が発生。患者は“新生物”として分類され施設に隔離されていたが、事故が起こり彼らは野に放たれる。フランソワは、16歳の息子エミールを連れて野にいるはずの妻を探し続けるが、やがて、エミールの身体に変化が出始めていく…。

身体が動物化していく奇病が発生。患者は“新生物”として分類され施設に隔離されていたが、事故が起こり彼らは野に放たれる。フランソワは、16歳の息子エミールを連れて野にいるはずの妻を探し続けるが、やがて、エミールの身体に変化が出始めていく…。 ハンカチ必携とは聞いていましたが、私は、映画が始まって15分後にはもう泣いていました。

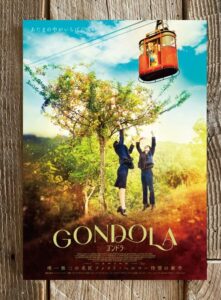

ハンカチ必携とは聞いていましたが、私は、映画が始まって15分後にはもう泣いていました。 ジョージアの山間部をつなぐ2台の古いゴンドラ。乗務員はふたりの女性イヴァとニノ。85分、セリフなしで描かれる、ゴンドラをめぐる物語です。

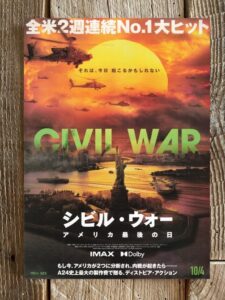

ジョージアの山間部をつなぐ2台の古いゴンドラ。乗務員はふたりの女性イヴァとニノ。85分、セリフなしで描かれる、ゴンドラをめぐる物語です。 テキサス州とカリフォルニア州の同盟勢力と政府軍の間での米内戦が勃発。激しい武力衝突が起きる中、4人のジャーナリストたちが大統領にインタビューするため戦場となったホワイトハウスへと向かいます。

テキサス州とカリフォルニア州の同盟勢力と政府軍の間での米内戦が勃発。激しい武力衝突が起きる中、4人のジャーナリストたちが大統領にインタビューするため戦場となったホワイトハウスへと向かいます。 幕末の侍が現代の時代劇の撮影所にタイムスリップし、斬られ役俳優として生きていく『侍タイムスリッパ―』。

幕末の侍が現代の時代劇の撮影所にタイムスリップし、斬られ役俳優として生きていく『侍タイムスリッパ―』。 2001年、とあるインドの村。花婿の勘違いで取り違えられた2人の花嫁。置いて行かれた花嫁は途方に暮れ、連れてこられた花嫁はなぜか帰ろうとしない。花婿は迷子の花嫁への愛しさを募らせ必死に捜し続ける。はたして運命のいたずらの結末は?

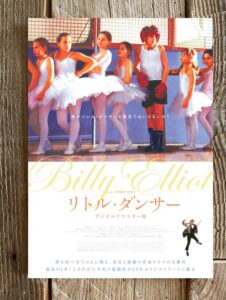

2001年、とあるインドの村。花婿の勘違いで取り違えられた2人の花嫁。置いて行かれた花嫁は途方に暮れ、連れてこられた花嫁はなぜか帰ろうとしない。花婿は迷子の花嫁への愛しさを募らせ必死に捜し続ける。はたして運命のいたずらの結末は? イギリス北部の炭坑町に生まれたビリー・エリオット。ストで荒れ果て、誰もが気力を消耗し、希望を持てない時代の中で、ビリーはバレエに夢中になります。

イギリス北部の炭坑町に生まれたビリー・エリオット。ストで荒れ果て、誰もが気力を消耗し、希望を持てない時代の中で、ビリーはバレエに夢中になります。 カナ:21歳。職業:脱毛サロンスタッフ。趣味:特にナシ。将来の夢:特にナシ。彼氏:とりあえずいる。いつも一緒:タバコとケータイ。

カナ:21歳。職業:脱毛サロンスタッフ。趣味:特にナシ。将来の夢:特にナシ。彼氏:とりあえずいる。いつも一緒:タバコとケータイ。