自動車メーカー・フェラーリ社の創業者エンツォ・フェラーリが最も苦境に陥った1957年。業績不振で会社経営は危機に瀕し私生活も破綻。窮地の彼が起死回生をかけて挑んだレース“ミッレミリア”の真相と、その後の顛末が描かれます。

自動車メーカー・フェラーリ社の創業者エンツォ・フェラーリが最も苦境に陥った1957年。業績不振で会社経営は危機に瀕し私生活も破綻。窮地の彼が起死回生をかけて挑んだレース“ミッレミリア”の真相と、その後の顛末が描かれます。

車体のフェラーリ・レッドは目の覚めるような美しさ。でも、車体が路面に作り出す黒い影が全体を覆っているようなイメージが残る、暗く危うく緊張感に満ちた人間ドラマです。

そして夫婦のドラマ。

監督はマイケル・マン。『ヒート』のアル・パチーノとロバート・デ・ニーロ、『インサイダー』のラッセル・クロウとアル・パチーノなど、2人の男の緊迫感あふれる対決を描く作品が多いですが、本作は、アダム・ドライバーとぺネロ・クルス、男女ふたりの俳優の演技が見どころです。

アダム・ドライバーは、『ハウス・オブ・グッチ』に続く容姿を活かした役どころでカリスマのプライドと焦りを体現。そして、幼い息子との会話シーンで、車に乗って勝つことより車の構造を理解して早く走らせることが好きという自分の話に、熱心に耳を傾ける息子が愛おしくて仕方ないという演技が印象的。一貫して冷徹な人物として描かれるフェラーリの、別の一面が現れます。

そして、共同経営者であり妻であるラウラを演じたペネロペ・クルス。疲れ果て常に怒りに満ちた形相の彼女が、ある決断を夫に話す映画のラスト近くの長台詞シーンで、はっとするほど美しく輝きます!女として、母としての強い生き様に惚れ惚れしました。まさに『オール・アバウト・マイ・マザー』です。

(2023年製作/アメリカ映画/監督:マイケル・マン )

「音を立てたら即死」というキャッチコピーがインパクトを放った『クワイエット・プレイス』。音を立てるもの全てに襲いかかる“何か“が大群で現れ、世界が崩壊するなか、“沈黙”を守り生き抜こうとする者たちを描くサバイバル・ホラー。本作はシリーズ3作目にして1作目の前日譚です。

「音を立てたら即死」というキャッチコピーがインパクトを放った『クワイエット・プレイス』。音を立てるもの全てに襲いかかる“何か“が大群で現れ、世界が崩壊するなか、“沈黙”を守り生き抜こうとする者たちを描くサバイバル・ホラー。本作はシリーズ3作目にして1作目の前日譚です。 観終わったあと、3人が過ごしたクリスマス休暇のひとコマひとコマを思い出し、心が満たされ続けました。あー、大好きな映画!

観終わったあと、3人が過ごしたクリスマス休暇のひとコマひとコマを思い出し、心が満たされ続けました。あー、大好きな映画! 2020年に新聞の三面記事に掲載された実話に着想を得たという映画。母親から壮絶な虐待を受け続け、ドラッグに溺れた杏が、型破りな刑事と訳ありな週刊誌記者に出会い、更生の道を歩き始めますが、過酷な現実に直面します。

2020年に新聞の三面記事に掲載された実話に着想を得たという映画。母親から壮絶な虐待を受け続け、ドラッグに溺れた杏が、型破りな刑事と訳ありな週刊誌記者に出会い、更生の道を歩き始めますが、過酷な現実に直面します。 とあるディストピアで繰り広げられるテディベアとユニコーンの聖戦を通して、争いの無意味さを描いたアニメーション映画です。

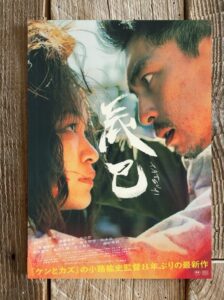

とあるディストピアで繰り広げられるテディベアとユニコーンの聖戦を通して、争いの無意味さを描いたアニメーション映画です。 辰巳という名の裏社会に生きる男が、姉を殺された少女・葵の復讐に付き合い、仲間を裏切り仲間に追われ、そして行き場を失っていく―。

辰巳という名の裏社会に生きる男が、姉を殺された少女・葵の復讐に付き合い、仲間を裏切り仲間に追われ、そして行き場を失っていく―。 困った。この映画のパワーを、自分が持っている引き出しの中にちゃんと収める自信がない。

困った。この映画のパワーを、自分が持っている引き出しの中にちゃんと収める自信がない。 驚きのラスト!え?何が起きたの?どういうこと?

驚きのラスト!え?何が起きたの?どういうこと? どこかで読んだ「忘れられない人が思い浮かばない人生よりも、どうしても忘れられない人がいる人生の方が、 きっとずっと素晴らしい」という言葉を思い出しました。

どこかで読んだ「忘れられない人が思い浮かばない人生よりも、どうしても忘れられない人がいる人生の方が、 きっとずっと素晴らしい」という言葉を思い出しました。 『フォロウィング』はクリストファー・ノーラン監督の長編デビュー作。現在・過去・未来を自在に操る時間演出と、モノクロ16ミリフィルム撮影で生まれる陰影の緊張感!ノーラン監督の原点、ここにあり!

『フォロウィング』はクリストファー・ノーラン監督の長編デビュー作。現在・過去・未来を自在に操る時間演出と、モノクロ16ミリフィルム撮影で生まれる陰影の緊張感!ノーラン監督の原点、ここにあり!