「若い世代でしか撮れない映画がある。

悩まず立ち止まらずに、撮ってほしい」

監督から大学生にエール!

5/13(土)、ANGELIKA第2回イベント<小林啓一監督×成蹊大学映画研究部 座談会「今、日本の青春恋愛映画に求めるもの」>を開催しました。

創設1964年という伝統と数々の映画賞受賞歴を有する成蹊大学映画研究部。映画制作を主とする活動で、11月の文化祭でも完成作品を発表します。小林監督は部活内容について質問しつつ学生たちから映画を作りたいと思ったきっかけを聞き出すと、誰かに伝えたいという思い以上に自分に腑に落ちたい、自分の中にある何かを表現したい、保存したい、残したい、という答えが返ってきました。また、映画が好きで観る側の目線をしっかり持ち続けている学生、部活を通して自分ができないような創作をする人の存在に刺激を受けたという学生、制作過程の現状に向き合い皆が苦労している個人作業の限界を変えたいと考えている学生、部内交流や対外活動のために全力で動いている学生の話からは、活発で豊かな部活の様子がうかがえました。

創設1964年という伝統と数々の映画賞受賞歴を有する成蹊大学映画研究部。映画制作を主とする活動で、11月の文化祭でも完成作品を発表します。小林監督は部活内容について質問しつつ学生たちから映画を作りたいと思ったきっかけを聞き出すと、誰かに伝えたいという思い以上に自分に腑に落ちたい、自分の中にある何かを表現したい、保存したい、残したい、という答えが返ってきました。また、映画が好きで観る側の目線をしっかり持ち続けている学生、部活を通して自分ができないような創作をする人の存在に刺激を受けたという学生、制作過程の現状に向き合い皆が苦労している個人作業の限界を変えたいと考えている学生、部内交流や対外活動のために全力で動いている学生の話からは、活発で豊かな部活の様子がうかがえました。

学生たちにとってはプロの映画監督に質問できる貴重な機会。脚本を書いている途中で書き直したくなることがある、稚拙さに気づいてしまう、という学生には、恥ずかしさにふたをするよりは、次に進むきっかけにすべきと言う小林監督。また、アニメ―ション映画にはない実写映画の強みは、という質問への、実写映画には息遣いや瞬きにリアリズムがあるという答えに、小林監督作品のいくつかの名シーンを思い出しました。

学生たちにとってはプロの映画監督に質問できる貴重な機会。脚本を書いている途中で書き直したくなることがある、稚拙さに気づいてしまう、という学生には、恥ずかしさにふたをするよりは、次に進むきっかけにすべきと言う小林監督。また、アニメ―ション映画にはない実写映画の強みは、という質問への、実写映画には息遣いや瞬きにリアリズムがあるという答えに、小林監督作品のいくつかの名シーンを思い出しました。

そして、作ったものがどう見られるかが気になるという学生に、人に見せるものを作る上でそれは宿命と言う小林監督。「若い世代でしか撮れない映画がある。悩まず立ち止まらずに、撮ってほしい」と、小林監督から大学生にエールが送られました。

映画制作を通じて思っていることを本音でぶつけてくれた学生たちと、学生たちの話に真剣に耳を傾け丁寧に語ってくださった小林監督。とても充実した1時間半の座談会でした。学生の皆さん。小林監督の言葉を胸に映画制作を頑張ってください!

<ご案内>

「成蹊大学映画研究部 学生たちの<生涯のベスト映画>展示」開催

展示期間:5/13(土)~6/11(日)

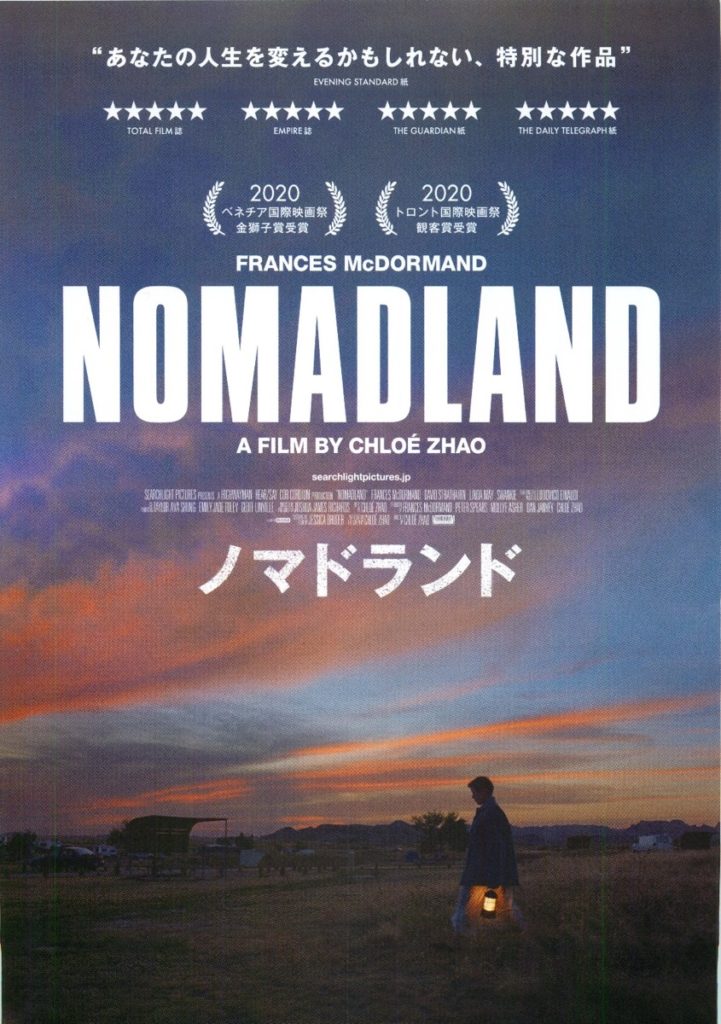

座談会に参加した学生たちひとりひとりに<生涯のベスト映画>をアンケート。集まった16本の映画を、ANGELIKA店内で“ウォールアート”にして発表展示しています。映画を撮るきっかけになった映画、自分の価値観を発見できた映画など、1作1作にさまざまな理由があるそうです。現役大学生たちは、どんな作品が今、人生の中でのベスト映画なのかを、是非多くの方に知ってほしいです。

映画との出会いの場としてニューヨーカーに愛されているこの映画館が、2022年12月6日、吉祥寺にオープンするカフェ&ワイン・バー<ANGELIKA>の名の由来です。コーヒー、ワインの味わいと共に、映画関連情報もご提供してまいります。

映画との出会いの場としてニューヨーカーに愛されているこの映画館が、2022年12月6日、吉祥寺にオープンするカフェ&ワイン・バー<ANGELIKA>の名の由来です。コーヒー、ワインの味わいと共に、映画関連情報もご提供してまいります。