2003年単館公開作品都内興収ベストテン

【1】『ボウリング・フォー・コロンバイン』/恵比寿ガーデンシネマ

【2】『デブラ・ウィンガーを探して』/Bunkamuraル・シネマ

【3】『おばあちゃんの家』/岩波ホール

【4】『名もなきアフリカの地で』/シネスイッチ銀座

【5】『ゴスフォード・パーク』/恵比寿ガーデンシネマ

【6】『アイリス』/シネスイッチ銀座

【7】『シティ・オブ・ゴッド』/ヴァージンシネマズ六本木ヒルズ

【8】『過去のない男』/恵比寿ガーデンシネマ

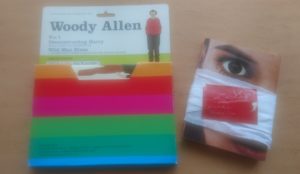

【9】『スコルピオンの恋まじない』/恵比寿ガーデンシネマ

【10】『マーサの幸せレシピ』/テアトルタイムズスクエア

ドキュメンタリー『ボウリング・フォー・コロンバイン』の登場は衝撃でした。ブッシュのアメリカを否定し、銃社会の実態を暴き、全米ライフル協会会長チャールトン・ヘストンの自宅に突撃取材して彼を徹底的にこき下ろしました。マイケル・ムーア監督という強烈な個性によって展開した本作の一方で、撮る側と撮られる側との深い信頼関係から生まれたドキュメンタリーが『デブラ・ウィンガーを探して』。監督のロザンナ・アークエットが、リスペクトする34人の女優たちにカメラを向け心の内を問います。「女優は整形手術に走っちゃいけないのよ。50代の女が必要な映画に50代に見える女優がいなかったら大変。今を耐えれば、10年後に私が役を独り占めよ」。そう言って笑ったフランシス・マクドーマンドが、10数年後『スリー・ビルボード』でアカデミー賞主演女優賞を受賞。今観る面白さにも満ちている作品です。

神の街と呼ばれるリオ・スラム街のギャングの世代交代を描く『シティ・オブ・ゴッド』は、実話をもとに街の素人たちを起用したドキュメンタリータッチの一大クロニクル。大勢の少年が銃を撃ちまくる姿にショックを受けながらも、洗練されたカメラワークと陽気なラテン音楽、時折交錯する過去と現在の時間軸、連なるエモーショナルなシーンに魅了され高揚感が高まり続けました。

ドイツ映画の『名もなきアフリカの地で』と『マーサの幸せレシピ』は、片やナチスの迫害から逃れてアフリカに移り住んだ家族の物語、片や人と関わることを拒んできた一流シェフの女性がイタリア人シェフとの出会いで自分の殻を破る物語と、題材は全く違いながら共に国籍・文化の違う人に触れたことでの主人公の変化とその後を描いた映画です。そして二人の女性監督が共通して、新しい環境の中で成長するひとりの少女を登場させたことも印象的でした。

戦間期の階級社会における複雑な人間関係が見どころのロバート・アルトマン監督作『ゴスフォード・パーク』。実在の女性作家を主人公に夫婦の愛を描いた『アイリス』。それぞれ錚々たる顔ぶれの英国俳優たちが共演していましたが、中でもマギー・スミス、そしてジュディ・デンチ、同じ1932年生まれの名女優がそれぞれの作品の中で存在感を際立たせていました。

フィンランドのアキ・カウリスマキ監督作『過去のない男』は、暴漢に襲われ過去の記憶を失った男の希望と再生の物語。「大丈夫、人生は後ろには進まない」という台詞に、今、ここにある幸せをかみしめます。本作を配給したユーロスペースは、劇場運営と合わせて製作出資・買付・配給も手掛け、カウリスマキ、アッバス・キアロスタミ、レオス・カラックス、フランソワ・オゾンなど数多くの監督をいち早く日本に紹介、日本人監督発掘の役割も積極的に担ってきました。映画を監督で観る面白さを教えてくれたのは、ユーロスペースでした。

『猟奇的な彼女』『死ぬまでにしたい10のこと』『8人の女たち』『トーク・トゥ・ハー』『WATARIDORI』『フリーダ』など、この年も都内2館以上のミニシアターで公開したことにより上記ランキング対象外となった作品が多く存在しました。