映画仕事人の幸福な人生

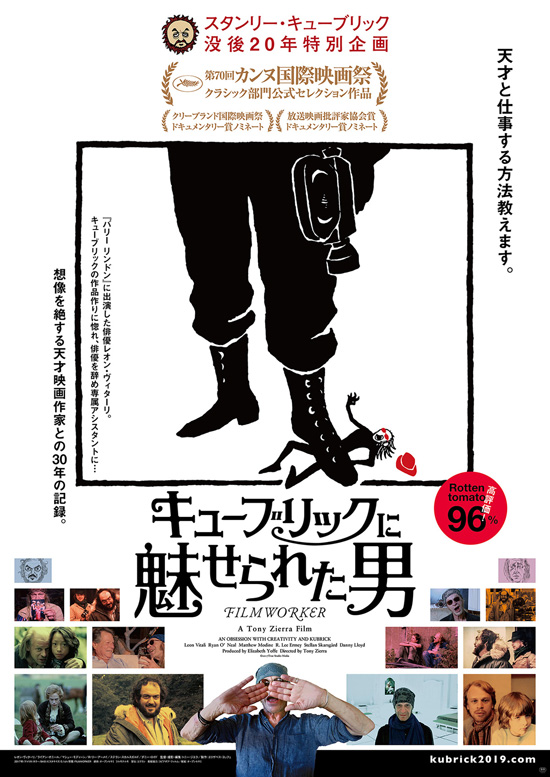

スタンリー・キューブリックにまつわる2本のドキュメンタリーが、没後20年特別企画として日本で公開されました。製作上は関連性のない2本を、<全く正反対からのアプローチでキューブリックを描いたドキュメンタリーのカップリング上映>というコンセプトのもと、対をなす邦題&キーアートを生み出し、2本共通の体裁を活かした抜群にセンスのいいパンフレットを作り、好きな順番に2本続けて鑑賞できるような上映環境や、改めてキューブリック作品を観るきっかけを作ってくれた同企画上映。その1本『キューブリックに魅せられた男』は、キューブリックの制作助手レオン・ヴィターリの人生が途轍もなく興味深く、さらには映画制作の神髄まで教えてくれる素晴らしいドキュメンタリーでした。

レオンは役者としてキャリアをスタート。『2001年宇宙の旅』と『時計じかけのオレンジ』を観てキューブリックといつか仕事をすることを夢見、『バリー・リンドン』に出演が叶ったのち、役者としてではなく制作側で師の傍らにいたいと熱望。次に出演した映画を利用して制作の全過程に携わり、その経験を大量のレポートにしてキューブリックに懇願。熱意が実り助手として採用され、その後の全3本のキューブリック作品に関わったという人物です。

関係者の証言から、レオンが俳優として有望だったことがわかります。周囲に惜しまれながら俳優業をやめた彼は、制作助手1本目にしてキューブリックから全面的信頼を得てしまいます。腕にまでメモを書きながら動きまわり、台本を完成させるために1000時間分のテープを書き起こす労力もいとわず、キューブリック作品の世界各国のポスターデザイン監修や、作品を世に残すためのリマスター作業にも関わったレオン。その姿のすべてに自分の仕事への誇りとプライドが滲み出ていて、「私の仕事は、助手ではなく映画仕事人だ」というレオンの言葉が印象に残りました。

パンフレットに掲載されたトニー・ジエラ監督のインタビューを読んで、この映画を観たレオンは初めて自分がやってきたことに気づいたこと、カンヌ映画祭で上映され、スタンディングオベーションにレオンが泣いたこと、一緒に観た彼の子供たちも感動して泣いていたことを知りました。本作には、キューブリック自身がレオンに一目置いた理由を語るシーンが登場します。この映画を観て、生涯の師が自分を心底認めてくれていたと知ったレオンの喜びは、どんなに大きかっただろうと思わずにはいられません。

映画の真の主役は?

『シャイニング』

キューブリックの助手としてのレオン・ヴィターリの初仕事は、『シャイニング』のキャスティングだったそうです。レオンは、そこで驚くべき偉業を成し遂げました。ひとつは、幽霊の少女役にスティーヴン・キングの原作にはない“双子”を起用したこと(実際に演じたのは姉妹)。そしてもうひとつの偉業は、ダニーを演じる子役オーディションでダニー・ロイドを見いだし、演技指導も担当したこと。満足いくまで何十回も撮り直し、役者の精神を追い込む奇才の現場で、全く物怖じしないダニー少年と、その傍らにいつも必ずついているレオンの姿は、『キューブリックに魅せられた男』の中でも特に印象的で、ダニーの集中力を途切れさせないためのレオンの工夫には感動させられました。

そんな撮影秘話を知ったあと、久々に『シャイニング』を観て、半狂乱に陥る小説家を怪演したジャック・ニコルソンの凄さ以上に、無垢さと邪悪さを見事に演じ分けたダニー少年の才能に目が釘付けになりました。特に、巨大迷路が舞台となるラストシーンのダニーの表情は凄い。憑りつかれた小説家の成れの果て、ではなく、「怪異な存在」に最も近いダニーがみせた自らの力でそれを振り払う勇気、が、強烈に残る映画になりました。

『キューブリックに魅せられた男』

2017年/アメリカ/監督・撮影・編集:トニー・ジエラ(『My Big Break』)/出演:レオン・ヴィターリ(『バリー・リンドン』) ライアン・オニール(『バリー・リンドン』『ある愛の詩』)

『シャイニング』

1980年/イギリス/監督・製作・脚本:スタンリー・キューブリック(『時計じかけのオレンジ』『2001年宇宙の旅』)/出演:ジャック・ニコルソン(『アバウト・シュミット』『カッコーの巣の上で』) シェリー・デュヴァル(『ポパイ』)